★できること(退院後〜火葬)

*絵本の読み聞かせ

*家族で過ごす

*お手紙を書く

*鶴を折る

*名前をつける

*祖父母に会わせる

*きょうだいに会わせる

*空を見せる/お散歩

*お守りを作る

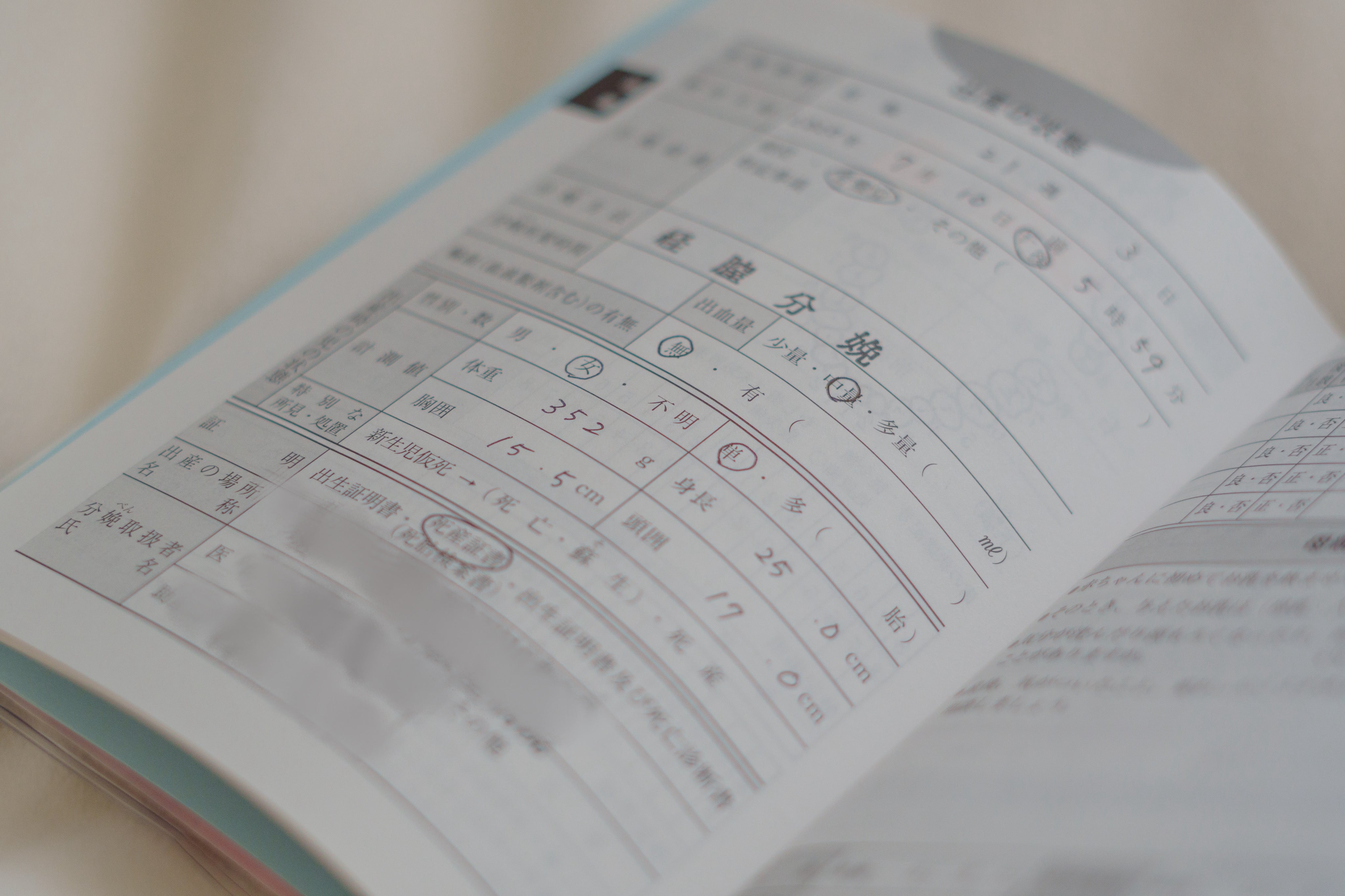

★行政手続きについて

*手続きが必要な場合

*妊娠12週以降22週未満の場合(中期中絶を含む)または、妊娠22週以降にお腹の中で亡くなった場合

*妊娠22週以降に出生後に亡くなった場合(新生児死亡)

*注意事項

★まとめ

Title

Title