★手元供養とは?赤ちゃんとの過ごし方

*納骨はいつまでにするべき?

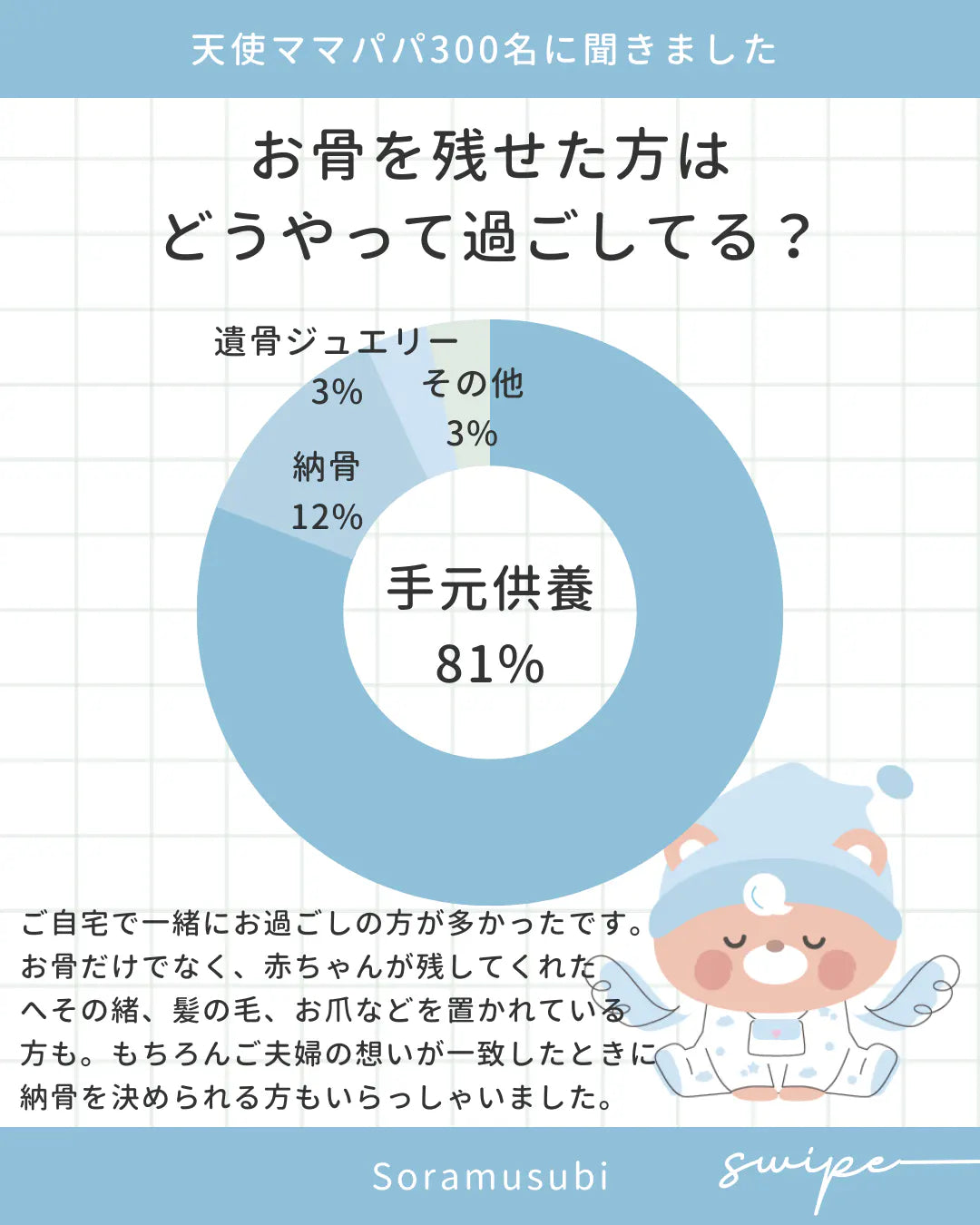

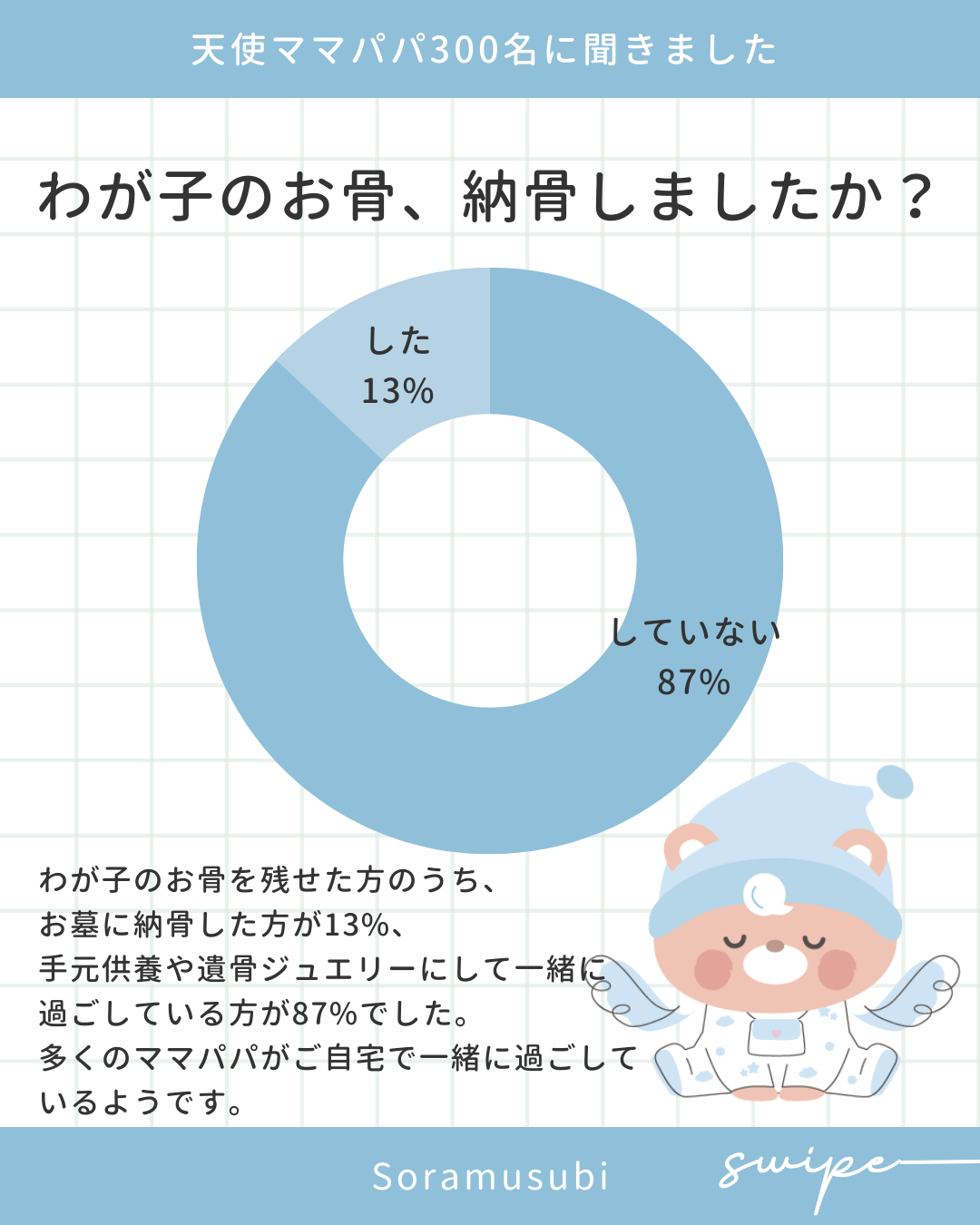

*赤ちゃんを納骨しない選択-手元供養の実態

★よくある質問と回答

★最後に

Title

Title