★ママが落ち込む理由

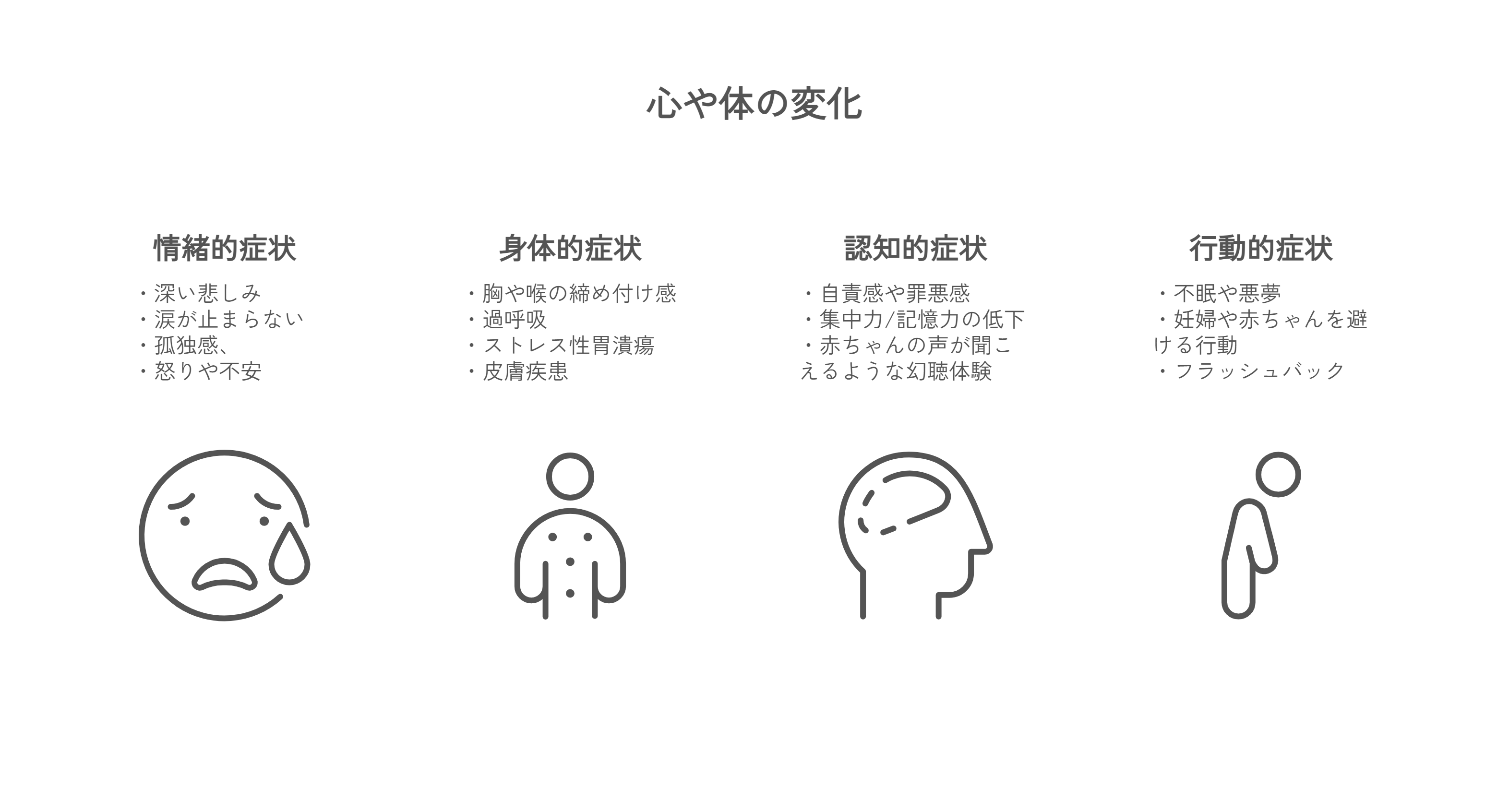

*悲嘆反応(グリーフ)の症状

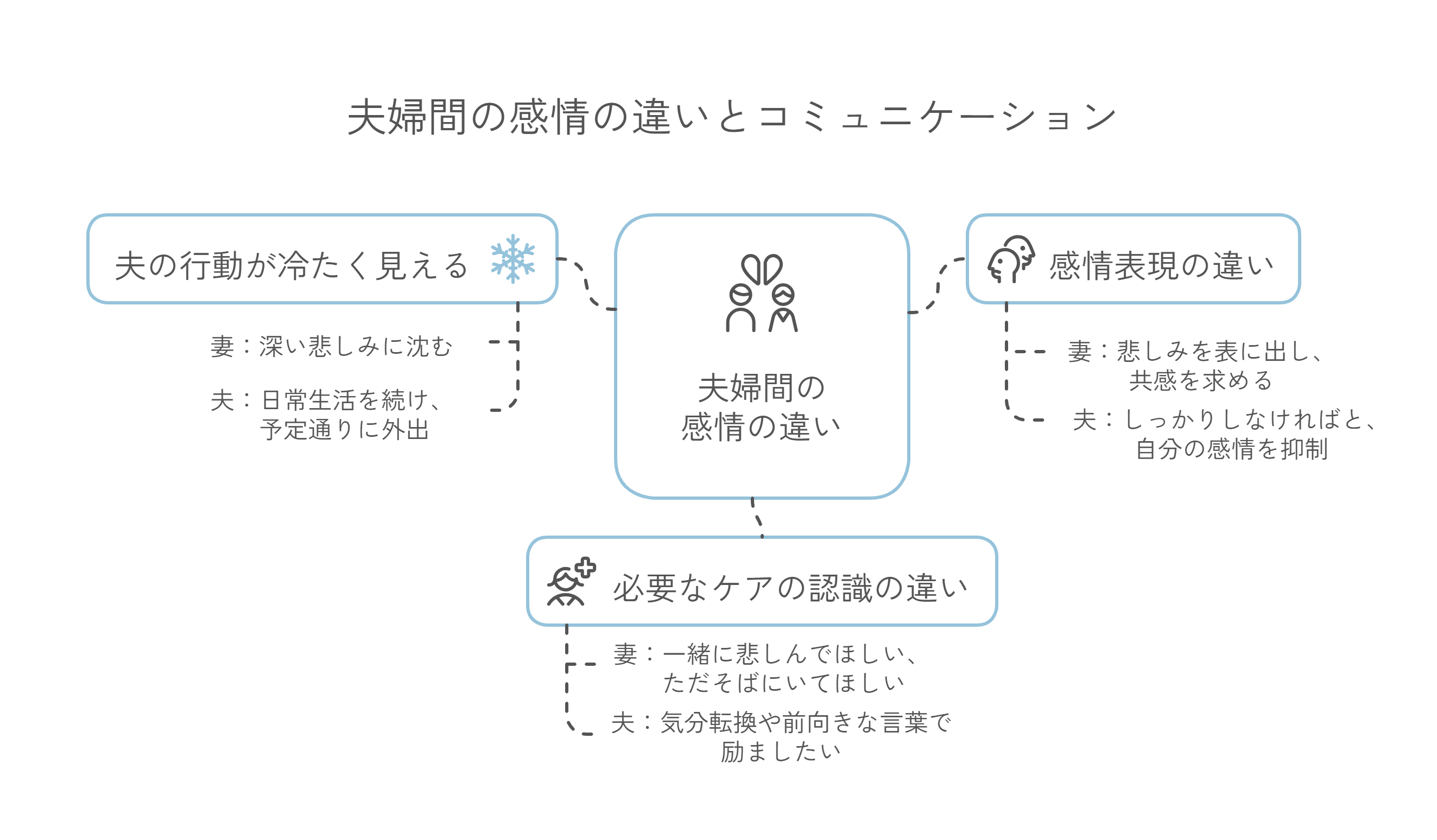

★夫婦間の心境の違い

*受け止め方から生じる摩擦

ママへの理解と接し方

★回復までの時間と心構え

★最後に-明日からできること

Title

Title