死産後の復職について

死産後の復職について

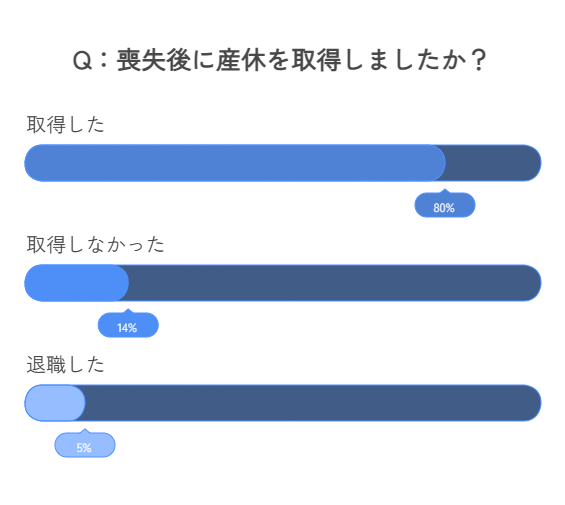

★死産後の産休取得状況

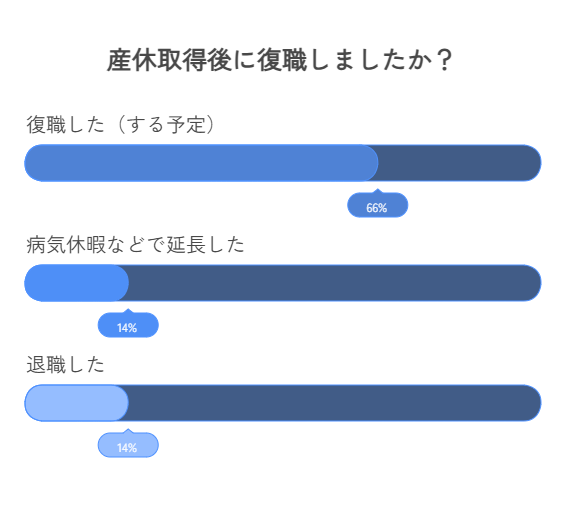

★産休後の復職状況

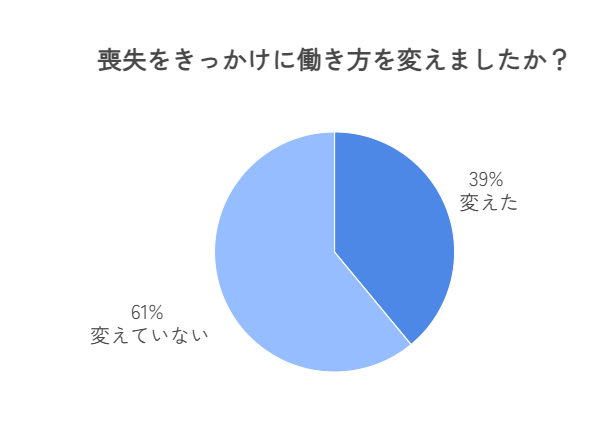

*働き方の変化について

★会社への報告の仕方 - 実際の経験談

*上司への報告の仕方

*同僚への伝え方

★職場復帰時の注意点と対策

*周囲からの質問への対応

*配慮と孤立感のバランス

*会社制度の活用

★復帰後の働き方の工夫

★まとめ - あなたらしい社会との関り方を

Title

Title